(獨媒特約報導)先有三位發起人,再來十位死士,佔領中環行動有意捲入更多群體。社工老師邵家臻(阿臻)代表界別,本來沒有甚麼奇怪,反正他經常參與社會福利界運動,近年不時評論文化現象。奇怪之處,反而是他願意成為死士的原因:「我想重燃社工本來就有的抗爭精神。」

社工不能再缺席 不能再漠然

自4月28日佔中死士記者會以來,邵家臻忙過不停,不知不覺站在第一線。原來,他是5天前才被邀請。「朱牧找張國柱,張國柱周二打電話給我,問我有沒有打算佔中。我說有想過,他問禮拜天能否出來,我說給我一天時間,周三下午回港後覆他。結果他周三上午又找我。他加了一句:社工界沒人。這句話很重。我覺得不可以沒有社工。我於是同意了。」

他到記者會那天才知道那十位死士是誰,之前也不認識他們。「這些江湖大事,很難仔細交代,行動靠信字。」他說。

香港有15,790名註冊社工,為何說沒有人?阿臻說了社工孤身作戰,以及恐懼共產黨是主要原因,抑壓了社工的抗爭精神:「過往十幾年越來越『淆底』,短期合約,機構行事行政化,只求執行不求創作,去技術化,缺少聯席之類的業界合作,助長『淆底』,come out要自己付代價,沒有人幫助。」

「社工害怕共產黨,因為對象不是香港政府,bargain對手是中國政府。議題不是福利政策,而是憲政。」

當成為死士後,同行反應如何?「第一個反應是來自教師同事。他在遠處見到我,微笑問:「(警察)捉左你未?」我說:「落堂先!」。第二個反應來自認識的人,他說會買一些豬肉乾和燒仙草給我,跟我打氣。」

來自同行的反應小。五一遊行,有兩位同行走過來,一位問:「咁勇呀?」另一位問:「做左死士呀?」還有一位,在學校碰到,跟我握手,說很尊敬我。學生私底下有討論,是好奇或關心為主,暫時沒有商討配合行動。

阿臻補了一句:「我不是記性好,而是經歷少。」社工也會參與社會行動,但以個人身份居多,較少用社工身份,或者集體用社工身份。結果,有一段很長的時間,社工界很「離地」,在多次社會和基層運動中缺席。最近的一兩次,大抵是抗議大澳社工被調職的河蟹事件,以及反國教運動。

當然,社工界和其他界別共同面對採取公民抗命的難題:「後果是坐牢,代價很具體。被捕,自首,抗辯,坐牢,很具體,不可能逃脫。之後能否再做社工呢,這些問題很重。衝閘、糊椒噴霧也見過,坐牢是out of imagination。社工界要很多思考。」

以磚自喻,阿臻認為自己粗糙、粗魯,期望自己行動可以引起社工界的迴響:「我最想引來的是社工界的抗爭精神,社工不抗爭的就不是社工,對不公義、命運和制度的抗爭。」

「社工面對恐懼,大部份也不至於背叛,或者轉投建制陣營,但也不會直接抗爭,所以選擇漠然。我現在要處理社工界的漠然……行內很多人看著我長大,我在青協工作,一個相當大的機構,也是相當保守的機構。二十年來也有發表意見,我第一本書,前輩贊助我自資出版。跟我同屆的社工學生,不少也當上機構management。今天我出來,難道看著我長大的人也漠然?」

出得黎行,今鋪要還

解釋了一大堆宏觀原因,解釋不來為何會是阿臻come out,而且還走上前列。他笑言希望清還運動的賬單,而且他遇上了正確時機:「我今年四十三歲,哈哈,有些東西也避不來。第一是跟我的年齡有關,開始時論述對象是中生代。之前有些東西阻礙,但無奈遇上父親身體欠佳,或者女朋友有怨言,工作不穩定。我欠了賬,要清還。」

「我信耶穌,雖然我不信基督教。有時是有東西替我安排。我沒有買樓,沒有女友,沒有結婚,沒有兒女。沒有很多包袱,為何不去?剛巧學校跟我續約,還跨越這幾年,於是不久就come out了。整件事情配合相當巧妙,掛慮少了……以前有一些賬單人家替我『找數』,今次要自己來。」

阿臻不諱言,教席和老媽是最大的顧慮。「有人一定會質疑,我比他容易走出來。我反問,為何我會比你容易?我有不少established的東西也可能失去,包括教席。我媽也有囉唆。」

社工的三大任務

阿臻期望,社工不只是現身參與佔中,更可以有三項任務。第一,是商討日的小組的主持,引導和歸納討論(見副稿)。第二,是行動日的照顧者,扶老攜幼,以及之後陪同家人探監,輔導家人。第三,是把佔中運動普及,直至大眾也明白理念及過程,「佔領中環是常識」。

說服基層,社工有能力,也有責任

社工的角色,似乎補足了基層團體對運動的批評,即是「很中產」,要求很多知識和溝通能力。他和小學同學來自基層,同學知道他come out後,給了連串回應,說家人最重要,不想他有事。「我不怎樣回覆,只打了一些表情符號。我不想爭論,也知道他們一片苦心。有位同學打圓場,說只要我不是做壞事,也會支持我。」

他預料同學會跟他說這番話,但來得早,來得急切。他們知道佔領中環,但未必支持。這是必然,又是無奈:「這個問題是well-addressed……暫時佔中運動很難走入基層。阿戴的血和尿也有法律,有程序。任何時候也說程序、邏輯。這沒辦法,誰人kick off,運動就有誰人的影子。找杜汶澤開始,也有杜汶澤影子。再者,商討日和佔領日也要報名、宣誓,讓人感覺這場是學術實驗。重點是淡化個別人士的色彩。」他稱運動成員正想辦法把訊息傳入大眾。

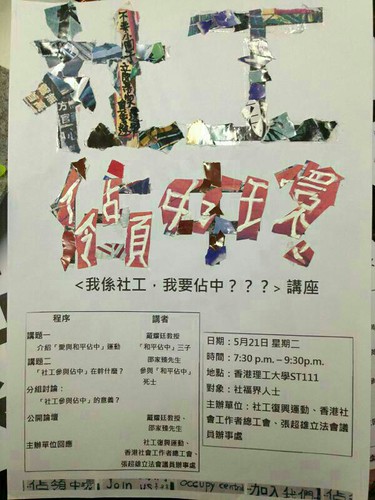

個人關係阻礙阿臻說服身邊的基層同學。也許,運動的一個成功指標,是其他社工能夠令他們支持佔中。5月21日,社工界在理工大學將舉行第一場公民抗命講座,他鼓勵大家站出來,配合實際行動,擔當更多的崗位和工作。

抱歉,不打算在佔中改變資本主義

或許佔領中環不能改變所有困局,而在此刻跟阿臻討論佔領當日的策略部署,又好像有點抽象(當然他已承諾進行抗辯)。不過,至少的概念上,抗爭目標不在改變生產和財富分配模式,容讓代議民主配合資本主義,那麼基層以至中產的生活改善有限。初步看來,佔中十子的經濟立場未至於南轅北轍,但肯定較政治立場闊得多。抗共和本土身份是運動最大的共識。

不過,阿臻不會要求運動帶向改變資本主義:「這刻我是處理人對政治的恐懼,冷漠。」他自稱他是cultural left,改革目標可以多元化,「抗爭精神就是大家可以抗中央、抗機構、抗社署……在我看來,中環只是中途站,不是終結。」

佔領中環的政治和個人後果,其實不只是社工,大部份支持者也是out of imagination,不少社工界的憂慮,也是其他行業和群體的憂慮。只是說,社會工作強調倡議改變,不論是個人、家庭、社會、以至宏觀制度,提升總體福祉。如果連業界工作者也不站出來,很難說服其他行業走出來。又或者說,如果其他行業走出來,而業界不站出來,社工很難再捍衛基本價值觀及信念。

後記:笑口盈盈地憤怒

訪問完成後一天,就收到佔中秘書處工Melody低調被通緝及被捕一事。5月14日,阿臻和曾參與反國教集會的人士,高調且笑口盈盈地查詢自己有否同樣低調被通輯。他回覆獨媒,指他們在灣仔警察總部逗留30分鐘辦理手續後離開,警方表示會將個案交由相關部分,但未能回答所轉交的部門,警方至今暫未回覆他們的查詢。如果在一個星期內得不到回覆,他們將會再個別致電警局查詢。

阿臻對此事的第一反應是憤怒:「是恃強凌弱,我覺得他們很卑劣、無恥,不敢搞佔中三子,不敢搞佔中死士,而我們必須要高調反應。」

採訪、撰文:autumnyu、易汶健

編輯:聰頭