發聲與沉默不必對立,發聲的人未必以沉默為忤,沉默的人亦不一定討厭別人發聲。土生土長此地的灰記不懂年度作家董啟章必要的沉默(原文),在這個沉默依然是基本權利的地方,倒覺得繼續發聲的必要,以免連沉默的權利也一併消失。

「語言的墮落」、「溝通之不可能」…都可能成為發聲的障礙,但發聲的最大敵人是基本權利的消失。權利消失了,一切必要或不必要的選擇也隨之消失。沒有人可以保證權利的永不消失,無權無勢的人唯有堅持發聲,在龐雜喧鬧中體現基本權利,似不可避免。

沉默作為一種權利的確重要,但沒有龐雜喧鬧,那種沉默只會是一遍死寂。慶幸這裡仍然是龐雜喧鬧,還未到達如面對納粹主義步步進迫時的道德考驗,但權利的逐步消失,至少逐步被收窄的陰霾卻開始濃罩。因此,在有自由發聲時,實在不能輕言沉默。因為當發聲不再是理所當然時,沉默也難獨善其身。

而這種發聲與沉默的死局,不久前才影響著千千萬萬生活在中國大陸的人。那時很多人沒有不發聲的自由,自願也好,不自願也好,都要發出同一種聲音。維持必要的沉默,不寫檢討書,不去告發別人,不去落井下石,需要無比的勇氣,也會帶來身心的痛苦和災難。那些曾經地位「崇高」的作家/知識份子,一個個走進「牛棚」,接受改造,沒有發聲的自由,也沒有不發聲的自由,沒有沉默的自由,也沒有不沉默的自由。 一些人最終選擇死亡來回應比當今很多文學家所面對的非人化unbearable百倍的現實。

而比必要的沉默更艱難,更不可能的是堅持發聲的自由, 極少數拒絕同一種聲音,要發出自己聲音的人, 當中大多都付出生命的代價,不少人被迫瘋,或者被迫瘋後被殺掉。那種瘋狂和死亡的狀態並非文學的想像,而是活生生的歷史。

直至今天,在中國大陸發出不同聲音也非理所當然,很多人因此被監視、軟禁、以至判刑。幸而今天很多不想發出同一種聲音的人,還可選擇必要的沉默。

但是不是人人可以如此?也未必。被認為叛逆的西藏僧侶便一再被迫「發聲」,被迫「愛國」,連在宗教裏尋求必要的沉默也不可能。

而那個曾經大規模剝奪沉默/發聲權利的中共政權,也開始把他們在大陸的作風,移植/影響這個城市。舉一個簡單的例子,中聯辦以至一些中資機構,甚至煤氣公司等不是向在香港留學的大陸學生,以及向員工派發反佔中的簽名表。雖未至如大陸以往曾發生的不可以沉默,一定要發聲,但一些學生和員工已表示感受到要簽名「發聲」的龐大壓力。

因此,在這個未完全被同化的城市,此時此刻,灰記只懂自願發聲無比重要,不管是怎樣不堪的聲音,可笑的聲音,粗鄙的聲音,蠻不講理的聲音…只要出於自由意志而不是被迫表態 ,也值得慶幸。只要還可以自由發聲,必然有不同於,甚至針對不堪、可笑、粗鄙、蠻不講理…而發的聲音。

意見紛紜、政見對立,雜音、噪音等乃平常事,語言的變化,好的壞的,每一個社會都會發生。此時此刻的香港的確撕裂、對立氣氛嚴重,但發聲是否只變成單純的表達立場,沒有深入的說理陳義,顯然不是。

至於發聲者是否已形成一種道德「霸權」,指摘沉默是罪,更是言過其實。改編自Do You Hear the People Sing的《問誰未發聲》充其量是泛民為民間公投的一種訴諸感性的軟銷,一種gimmick,創作人和泛民想也沒想到歌曲是要求人人表態,也沒有如此能耐。

正如灰記開首所言,發聲與沉默相輔相成,了解發聲意義的人,絕不會踐踏沉默的人,因為很多時沉默的人都是處於弱勢,即使他們想發聲,也沒有人願意聽。一些所謂同情"弱小"的聲音,就是為弱勢無可奈何的沉默而發。

任何開放社會(香港依然算是其中一個),不能阻止發聲被濫用。語言的不斷「墮落」,也由來已久,不是始於今天,也不單只香港。商品化、消費主義、快餐式文化、長工時令人疲於思考,當然有也政治的「污染」…,一些簡單的、吸引眼球的、耍小聰明的言詞大行其道。所謂廣告式字眼,希望一句說話總攬一切。這一切,第一位華人諾貝爾文學奬得主,討厭政治的高行健,早有著墨,他十多年前在香港也提出過文學遠離政治、商品的「污染」,不為「政治」服務, 他的立場未必人人同意,但乾淨俐落。

文學家有文學家的執著,但流行的用語,「污染」的用語,是否皆一無是處。灰記就覺得「語言偽術」的確傳神地捕捉了梁振英,以至一些特區官員愈來愈「統一」的說話技巧和語言特性。至於說到「暴力」兩字被不斷濫用,譬如「議會暴力」,也其來有因,最近期的例子是新界東北前期撥款,在建制派佔大多數的議會下,任何議案、規則都可以輕易通過,包括縮短議員發言時間。不但如此,立法會財委會主席吳亮星隨意剝奪議員的發言權,那些受影響被迫遷的居民的理據,一些獨立專家學者的意見,政府和建制議員全不理會,霸王硬上弓,強行通過撥款。

這些堂而皇之在議會粗暴通過的法案,主流傳媒通常一句獲大多數議員贊成通過,好像這些議員代表了全香港大部分市民,實情在功能組別議員的把持下,最多市民支持的泛民議員反成了少數。而通常這些極具爭議的法案,總有反對的市民在立法會外表達政府總聽不入耳的意見,當中一些市民按耐不住做出推鐵馬,撞門的動作,這些行動常常被主流傳媒形容為暴力衝擊,卻很少提到政府和建制議員合謀,對市民生計生存的粗暴剝奪,於是有人把這種形容為議會暴力,也是無可厚非。

最重要是,「語言偽術」、「XX暴力」的「濫用」,並沒有妨礙一些願意深入探討問題的人繼續說理。至於有公眾人物說話「比喻不倫」或「誇張」,並沒有甚麼值得大驚小怪。看不過眼的,可以撰文反駁指正,忍受不了發聲的龐雜喧鬧,大可不參與其中,尋找他心目中的恬靜,或「必要的沉默」。但實在沒有必要像仙人般走進凡間, 如導師般指指點點,這個詞用得不好,那個詞用得不好, 然後哀嘆這群凡人「對語言的忠誠或至少是尊重的大規模淪落」,取笑凡人發聲的徒勞。

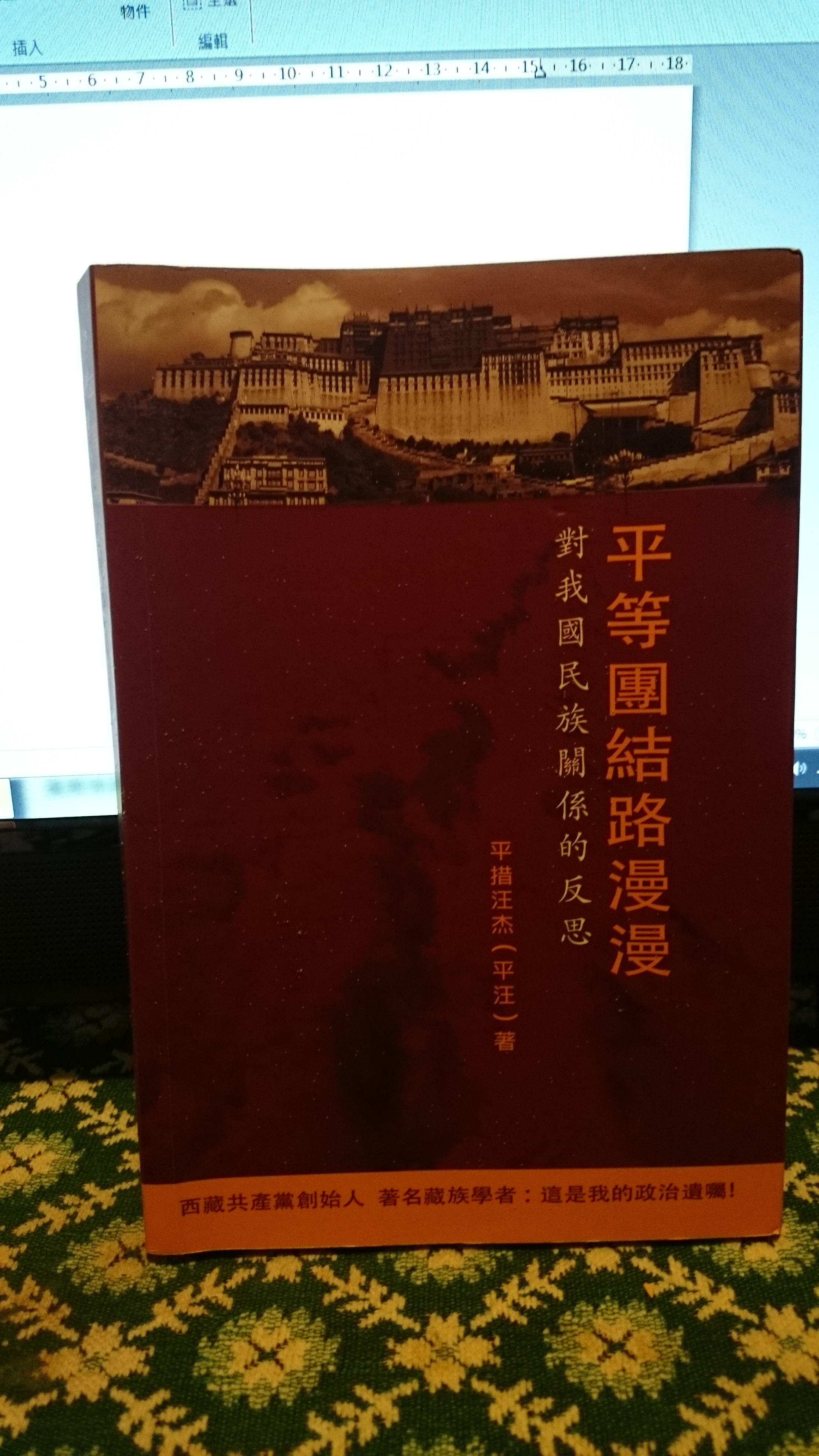

再說,公眾人物是否比喻不倫,也屬見仁見智。就以梁愛詩以交友來形容中港關係,富豪第三代羅寶文以拍拖來形容中港互動為例,一些作風嚴謹,「憂國憂民」的人其實也有過類似的比喻。今年去世的西藏共產黨創辦人平措汪杰(平汪),是中共體制內對西藏人和其他「少數民族」命運極關注的人。他臨終前在家人協助下完成,在香港出版的政治遺囑《平等團結路漫漫,對我國民族關係的反思》一書,就認真地以婚姻來形容大陸中央政府與各地域民族的「平等關係」,他說婚姻法內的離婚權,是要保證夫妻平等互愛,否則受委屈的一方有權提出離婚。他是要提醒仍聲稱信仰馬列主義的中共,不要忘記列寧講過的民族自決權(即有權決定是否加入或離開一個多民族國家)。他有感於中共長期不尊重各民族的獨特歷史和文化,不是平等互利的看待各「少數民族」,而是以大漢沙文主義(於夫妻關係而言,就是粗暴的大男人主義)對待各「少數民族」,而一再提醒中共早已忘掉的各民族的自由抉擇權。

事實上,中共慣用的統戰術就經常強調交朋友,把統戰對象暫且看成朋友,客客氣氣,甚至表現尊重。到了對象脫不了 /要依賴中共,即所謂已成了「我的人」時,便露出以我為主(或平汪所講的沙士主義/大男人主義)的真面目。因此,作為中共地下黨員,梁愛詩的交友論是有感而發的坦白,並非胡亂比喻。

最後,回應一下文學家以必要的沉默,以對應這嚴苛的現實。灰記想到了比香港或其他開放社會嚴苛得多的西藏,那裡至今已有一百三十多人,以一種特殊的方式—自焚來回應,過程中有人默默忍受被火燒的無比痛楚,有人痛苦地呼喊,不少人留下遺言。

灰記不知道這是否必要的選擇,也無資格歌頌或低貶這種選擇,只知道歷史上,從未有過幾年間有那麼多人選擇自焚這種結束生命的表達方式。而自焚的選擇,至少說明兩點,第一,發聲和沉默都不再是可行的選項,第二,嚴苛的現實已變得unbearable。

對於百多名西藏人選擇了最「極至」方式,「超越」所有文學的想像–真實的死亡, 來回應現實的非人化,仍可自由發聲的灰記沒有選擇沉默。於灰記而言,在西藏人不能自由言說的困境面前,沒有沉默的權利。

當然,灰記常要為發出有意義的聲音而感無力。無力不是因為如文學家般受不住語言的「純潔」被「污染」,無力是因為希望參與理解和討論紛亂/嚴苛/撕裂的現實越感吃力。吃力在於認知的不足,想像力的貧乏,意志的淪喪,與人無尤。